No 4.3.0

教育DXプロジェクト

DX戦略アクション編P.37

1Q(R4)

2Q(R5)

3Q(R6)

4Q(R7)

目標

・教育委員会事務局を中心とした推進体制設置

・「子どもたちのより良い教育活動の実現」、「教職員の指導方法の改善や人材育成」に向けた取組検討

・客観的な根拠に基づく取組(EBPM)の推進

・改善に向けた検討・調整

・EBPMの推進

・図書館情報システムの運用開始

・改善実施、効果検証

・拡大に向けた検討・調整

・EBPMの推進

・取組の拡大

・EBPMの推進

実績

・教育委員会事務局における推進体制の確立

・「子どもたちのより良い教育活動の実現」、「教職員の指導方法の改善や人材育成」に向けた取組の実施(デジタル教科書の導入、ICT好事例の発信、(仮称)スマート教育センターの検討等)

・客観的な根拠に基づく取組(EBPM)の推進(IRT型学力調査 本格実施、生活・学習意識調査CBT化試行、認知・非認知能力調査研究開始)

・改善に向けた検討・調整

(デジタル教科書の活用、ICT好事例の発信、(仮称)スマート教育センターの検討等)

・客観的な根拠に基づく取組(EBPM)の推進(IRT型学力調査の実施、生活・学習意識調査CBT化試行、認知・非認知能力調査研究の推進、「横浜 St☆dy Navi」の構築・試行)

・図書館情報システムの更新

(LINE連携や全国初の蔵書探索AIの導入)

・改善実施、効果検証

(デジタル教科書の活用、ICT好事例の発信等)

・拡大に向けた検討・調整

(デジタル教科書の活用、ICT好事例の発信等)

・客観的な根拠に基づく取組(EBPM)の推進

(IRT型学力調査の実施、生活・学習意識調査CBT化全校実施、認知・非認知能力調査研究の成果公表、「横浜 St☆dy Navi」の運用開始)

達成状況

達成

達成

達成

【令和6年度(3Q)の取組実績】

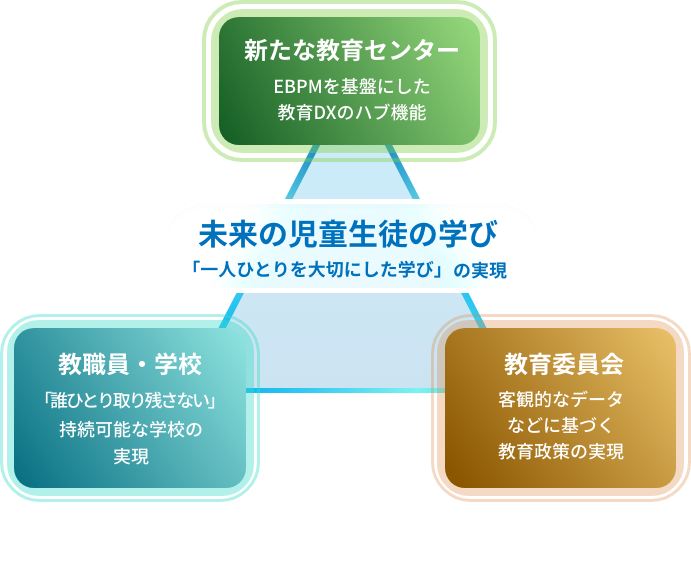

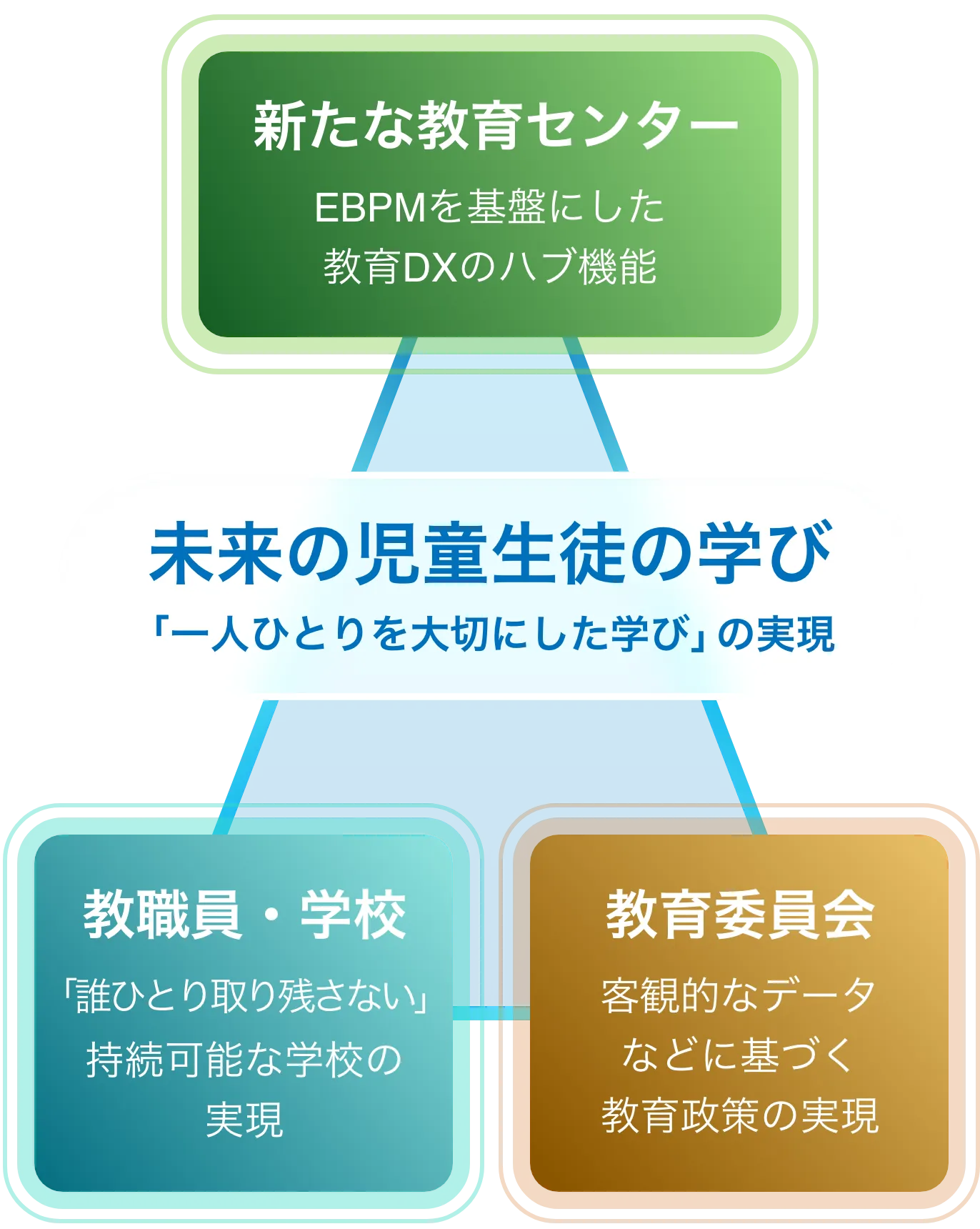

日々の授業の中でICTの効果的な活用が進むとともに、デジタル教科書の活用やICT活用の好事例の発信等に取り組みました。また、客観的な根拠に基づく取組(EBPMの推進)のため、IRT型学力調査や認知・非認知能力の調査研究等に引き続き取り組むとともに、様々な教育ビッグデータの蓄積・活用に向けて、学習ダッシュボード「横浜 St☆dy Navi」の運用を開始しました。

【今後の取組の方向性】

・引き続き、全ての学校で等しく児童生徒がICTを活用できる環境整備、児童生徒の情報活用能力や教職員のICT活用指導力の育成、最先端の研究の実施等により、教育の在り方を日々アップデートしていきます。

・「横浜 St☆dy Navi」を継続運用し、システムの改善や新たな機能の追加等について検討を進めていきます。また、システムを通じて収集する児童生徒の学びに関するデータを、全国最大規模の教育ビッグデータとして蓄積し、大学・企業等との連携によりデータの分析、活用を進め、教育内容の充実を図っていきます。